Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen zu unberechtigten Abmahnungen aus Markenrecht, Urheberrecht, aber auch Wettbewerbsrecht und Persönlichkeitsrecht (sog. unberechtigte Schutzrechtsverwarnungen).

Inhaltsübersicht

1. Was ist eine Schutzrechtsverwarnung?

a. Unterschied zwischen Hersteller- und Abnehmerverwarnung

b. Beispiele für Schutzrechtsverwarnungen

2. Wann ist eine Schutzrechtsverwarnung unberechtigt?

a. Es besteht oder bestand kein Schutzrecht

b. Das Schutzrecht ist löschungsreif

c. Das Schutzrecht wird nicht verletzt

d. Fehler bei Inhalt oder Form der Abmahnung

3. Welche Ansprüche hat der zu Unrecht Abgemahnte?

a. Schadensersatz

b. Unterlassung

c. Gegenabmahnung

4. Welche Ansprüche hat ein Hersteller, dessen Kunden unberechtigt abgemahnt wurden?

5. Kann der abmahnende Rechtsanwalt in Anspruch genommen werden?

6. Gelten diese Grundsätze auch bei unberechtigten Schutzrechtsklagen?

7. Gelten diese Grundsätze auch für wettbewerbsrechtliche Abmahnungen?

8. Gelten diese Grundsätze auch im Äußerungsrecht?

9. Gelten diese Grundsätze auch bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen?

1. Was ist eine Schutzrechtsverwarnung?

Eine Abmahnung, die sich auf ein Schutzrecht stützt, nennt man Schutzrechtsverwarnung. „Schutzrecht“ in diesem Sinne können zum Beispiel die folgende Rechte sein:

- Marken

- Unternehmenskennzeichen

- Werktitel

- Designs und Geschmacksmuster

- Urheberrechte

- Patente

- Gebrauchsmuster

Eine Schutzrechtsverwarnung setzt sich regelmäßig aus den folgenden Elementen zusammen:

- Hinweis auf das Schutzrecht, z.B. Marke, Firmenname, Urheberrecht, Design.

- Beanstandung der Verletzungshandlung, z.B. unerlaubte Benutzung einer Marke oder unerlaubte Übernahme eines urheberrechtlich geschützten Textes, Fotos, Musikstücks oder Videos.

- Aufforderung zur Unterlassung und Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung (Achtung: Fehlt die Aufforderung zur Unterlassung, kann es sich um eine Berechtigungsanfrage handeln, bei der nur um Aufklärung gebeten wird).

- Aufforderung zur Erstattung von Rechtsanwaltsgebühren (kann auch erst in Folgeschreiben geltend gemacht werden).

- Optional: Aufforderung zur Erteilung von Auskunft, um Anspruch auf Schadensersatz beziffern zu können.

- Androhung von gerichtlichen Schritten für den Fall, dass die geltend gemachten Forderungen nicht erfüllt werden.

- Eine Vollmacht muss nur beigefügt werden, wenn die Abmahnung keine Unterlassungsvorlage enthält.

Fordert der Abmahnende dagegen nur zur Löschung eines Schutzrechts auf (z.B. einer Marke), nicht aber auch zur Unterlassung, fehlt es an der Geltendmachung eines ernsthaften und endgültigen Unterlassungsbegehrens (vgl. LG Düsseldorf, Urteil vom 20.02.2024, Az. 4c O 6/23) mit der Folge, dass keine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung vorliegt. Entsprechend besteht kein Anspruch auf Erstattung von Rechtsanwaltskosten (OLG Köln, Urteil vom 27.07.2018, Az. 6 U 50/18 – Kräuterlikör Hirschkuss).

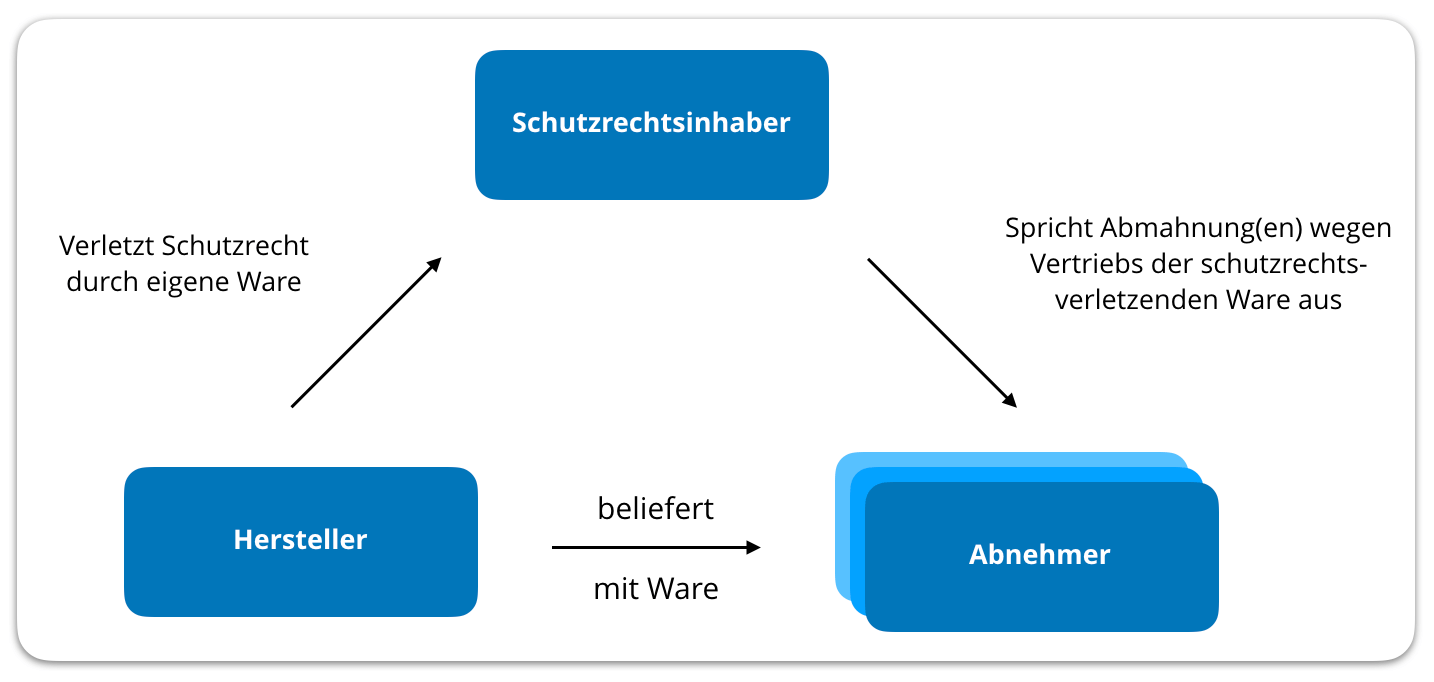

a. Unterschied zwischen Hersteller- und Abnehmerverwarnung

Bei der Abmahnung von Schutzrechtsverletzungen ist zwischen Herstellerverwarnungen und Abnehmerverwarnungen zu unterscheiden.

- Bei einer Herstellerverwarnung mahnt der Schutzrechtsinhaber den Hersteller bzw. Lieferanten des angeblich rechtsverletzenden Produkts ab.

- Bei einer Abnehmerverwarnung mahnt der Schutzrechtsinhaber nicht den Hersteller bzw. Lieferanten ab, sondern dessen Abnehmer, also dessen Kunden. Begründet wird dies damit, dass der Abnehmer durch Vertrieb des angeblich schutzrechtsverletzenden Produkts ebenfalls das Schutzrecht verletzt. Im Gegensatz zur Herstellerverwarnung kann der Hersteller bei Abnehmerverwarnungen nicht selbst entscheiden, ob er die Abmahnung beachtet – die Entscheidung liegt beim abgemahnten Kunden. In der Praxis wollen Kunden oft nicht das Risiko eines Prozesses eingehen. Daher nehmen Sie einfach von der Schutzrechtsverwarnung betroffene Ware aus dem Sortiment. Weil dem Hersteller dadurch ein Kunde wegfällt, sind die Auswirkungen von Abnehmerverwarnungen für den Hersteller oftmals gravierender als eine Herstellerabmahnung, die an ihn selbst gerichtet ist (vgl. BGH, Beschluss vom 15.07.2005, Az. GSZ 1/04 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung).

b. Beispiele für Schutzrechtsverwarnungen

- Ein Anbieter von Zahnschienen mahnt einen Konkurrenten wegen Verletzung des Unternehmenskennzeichenrechts in einer Google Ads Werbeanzeige ab (OLG Frankfurt, Urteil vom 10.02.2022, Az. 6 U 126/21).

- Ein Matratzenhersteller mahnt einen Onlineshop ab, der ähnliche Matratzen eines anderen Herstellers vertreibt, weil Designrechte und Gebrauchsmuster verletzt worden seien (vgl. LG Hamburg, Urteil vom 24.05.2018, Az. 327 O 363/17).

- Die Inhaberin eines Geschmacksmusters für Körbe mahnt eine Vertriebsgesellschaft wegen Verletzung dieses Geschmacksmusters ab (vgl. OLG Köln, Urteil vom 16.03.2018, Az. 6 U 168/17).

2. Wann ist eine Schutzrechtsverwarnung unberechtigt?

Eine Schutzrechtsverwarnung ist insbesondere in den folgenden Fällen unberechtigt.

a. Es besteht oder bestand kein Schutzrecht

Besteht oder bestand kein Schutzrecht, ist es unerheblich, ob das behauptete Recht noch nie bestanden hat oder rückwirkend beseitigt wurde. In allen Fällen ist die Abmahnung unberechtigt.

- In der BGH-Entscheidung Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung ging es um eine Markenabmahnung. Der Abgemahnte hatte nach Erhalt der Abmahnung beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) beantragt, die Marke zu löschen. Daraufhin löschte das DPMA die Marke tatsächlich wegen absoluter Schutzhindernisse. Dadurch wurde die zeitlich vorher ausgesprochene Schutzrechtsverwarnung nachträglich unberechtigt (vgl. BGH, Beschluss vom 15.07.2005, Az. GSZ 1/04 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung).

- Spricht der Verfasser eines unerlaubt übernommenen Textes eine Abmahnung aus, obwohl dem Text die nötige Schöpfungshöhe fehlt, ist die Abmahnung unberechtigt, weil nie Urheberrechte am Text bestanden.

- Analog wurden die Grundsätze zur unberechtigten Schutzrechtsverwarnung auf zu Unrecht eingereichte Urheberrechtsbeschwerden (sog. Copyright-Strikes) bei Online-Portalen wie zum Beispiel Streaming-Plattformen wegen angeblicher Urheberrechtsverletzungen angewendet (LG Köln, Urteil vom 09.01.2025, Az. 14 O 387/24).

b. Das Schutzrecht ist löschungsreif

Das Schutzrecht muss (noch) nicht gelöscht sein. Es genügt, dass das Schutzrecht löschungsreif ist. Jedenfalls eine offenkundige Löschungsreife führt dazu, dass die Abmahnung unberechtigt ist (LG Hamburg, Beschluss vom 02.03.2018, Az. 308 O 63/18 mit Verweis auf: BGH, Beschluss vom 27.02.1996, Az. X ZR 2/96 – Chinaherde).

- Gemeinschaftsgeschmacksmuster, das weder Neuheit noch Eigenart aufwies (LG Hamburg, Beschluss vom 02.03.2018, Az. 308 O 63/18).

- Gebrauchsmuster, dass wegen Vorveröffentlichung nicht neu im Sinne des Gebrauchsmustergesetzes war (LG Hamburg, Urteil vom 24.05.2018, Az. 327 O 363/17).

c. Das Schutzrecht wird nicht verletzt

Besteht zwar ein Schutzrecht, wurde dieses vom Abgemahnten aber nicht verletzt, fehlt der Schutzrechtsverwarnung ebenfalls die nötige Berechtigung.

- Besteht zwischen zwei Wortmarken keine Verwechslungsgefahr, kann das Anmelden der einen Wortmarke nicht die andere Wortmarke verletzen. Eine dennoch ausgesprochene Schutzrechtsverwarnung ist unberechtigt, obwohl der Abmahnende an sich das behauptete Schutzrecht besitzt (vgl. LG Köln, Urteil vom 13.02.2018, Az. 31 O 58/17).

- Wird ein fremder Firmenname nicht kennzeichenmäßig benutzt, scheidet eine Verletzung des Unternehmenskennzeichenrechts aus (OLG Frankfurt, Urteil vom 10.02.2022, Az. 6 U 126/21).

d. Fehler bei Inhalt oder Form der Abmahnung

Diese Variante betrifft vor allem Abnehmerverwarnungen. Gemeint sind Fälle, in denen ein Schutzrecht zwar verletzt wurde, die Abmahnung aber aus sonstigen Gründen fehlerhaft ist.

- Der Abmahnende beruft sich in der Schutzrechtsverwarnung auf ein Urteil, das noch nicht rechtskräftig ist (vgl. BGH, Urteil vom 23.02.1995, Az. I ZR 15/93 – Abnehmerverwarnung).

Zu beachten ist, dass in dieser Fallgruppe Schadensersatzansprüche in aller Regel ausscheiden, weil der Abmahnende an sich im Recht ist.

3. Welche Ansprüche hat der zu Unrecht Abgemahnte?

Bei einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung handelt es sich regelmäßig um einen rechtswidrigen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb (§§ 823 Abs. 1, 1004 BGB). In einem solchen Fall muss der (ehemalige) Schutzrechtsinhaber dem Abgemahnten die zur Verteidigung gegen die Schutzrechtsverwarnung aufgewendeten Anwaltskosten ersetzen (BGH, Urteil vom 01.12.2015, Az. X ZR 170/12 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung II; BGH, Beschluss vom 15.07.2005 – GSZ 1/04).

Bei einer unberechtigten urheberrechtlichen Abmahnung (z.B. wegen angeblich unerlaubter Nutzung von Fotos, Text oder Musik) ergibt sich der Kostenersatzanspruch des Abgemahnten bereits aus § 97a Abs. 4 Satz 1 UrhG, es sei denn, es war für den Abmahnenden zum Zeitpunkt der Abmahnung nicht erkennbar, dass die Abmahnung unberechtigt war.

Die Rechtswidrigkeit einer Schutzrechtsverwarnung kann wegen fehlendem Rechtsschutzbedürfnis nicht per einstweiliger Verfügung, sondern nur in einem Hauptsacheverfahren festgestellt werden. Richtige Maßnahme ist eine negative Feststellungsklage (Kammergericht, Beschluss vom 18.10.2016, Az. 5 W 201/16).

Darüber hinaus können dem Abgemahnten je nach Sachverhalt Ansprüche auf Schadensersatz zustehen. Außerdem darf er Unterlassung verlangen, künftig erneut aus dem Schutzrecht abgemahnt zu werden.

a. Schadensersatz

Hat der zu Unrecht Abgemahnte einen Schaden erlitten, z.B. wegen Einstellung von Herstellung oder Verkauf des betroffenen Produktes, kann er diesen Schaden unter bestimmten Voraussetzungen vom Abmahnenden ersetzt verlangen.

Wichtig: Ansprüche auf Schadensersatz kommen nur in Betracht, wenn die Schutzrechtsverwarnung unberechtigt ist, weil gar keine Schutzrechtsverletzung vorliegt, nicht aber, wenn die Abmahnung nur aus formellen oder anderen Gründen unberechtigt ist. Hintergrund ist, dass bei einer bestehenden Schutzrechtsverletzung die Einstellung des Warenvertriebs gesetzlich gewünscht ist. Dem Abgemahnten ist in diesem Fall trotz eines formellen Fehlers in der Abmahnung kein rechtlich ungewollter Schaden entstanden (vgl. BGH, Urteil vom 23.02.1995, Az. I ZR 15/93 – Abnehmerverwarnung).

Umstritten ist, auf welcher Grundlage Schadensersatz gefordert werden kann. Nach der Rechtsprechung des BGH kann in jedem Fall § 823 Abs. 1 BGB in Verbindung mit dem Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb als Anspruchsgrundlage herangezogen werden, aber auch § 9 UWG i.V.m. § 4 Nr. 4 UWG (vgl. Kammergericht, Hinweisbeschluss vom 12.05.2022, Az. 5 U 139/19 – KING 01 und QUEEN 01; Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG Kommentar, § 4 Rn. 4.176a). Die Anspruchsgrundlagen unterscheiden sich in ihrer Struktur. Praktisch kommt es aber für beide Ansprüche auf zwei zentrale Voraussetzungen an:

– Interessenabwägung

Sowohl bei der Prüfung, ob eine gezielte Behinderung im Sinne des § 4 Nr. 4 UWG vorliegt, als auch bei der Frage, ob ein rechtswidriger Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb des Abgemahnten gegeben ist, ist eine Interessenabwägung anzustellen (vgl. OLG Frankfurt, Urteil vom 26.5.2015, Az. 11 U 18/14; BGH, Urteil vom 19.01.2006, Az. I ZR 98/02 – Verwarnung aus Kennzeichenrecht II; Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG Kommentar, § 4 Rn. 4.177).

Auf der einen Seite steht das Interesse des Abgemahnten, davor geschützt zu werden, wegen der vermeintlichen Verletzung von Schutzrechten einschneidende unternehmerische Entscheidungen zu treffen, wie etwa die Einstellung von Herstellung und Vertrieb (vgl. OLG Frankfurt, Urteil vom 26.05.2015, Az. 11 U 18/14). Der Abmahnende wiederum hat ein Interesse daran, Verletzungen seines Schutzrechts vorzubeugen, auch wenn er nicht hundertprozentig sicher ist, dass wirklich eine Rechtsverletzung vorliegt.

Zu berücksichtigen ist vor allem, wie weit durch die Verwarnung in den Betrieb des Abgemahnten eingegriffen wurde bzw. ob dieser sehr bei der Betriebsführung behindert wurde. Ebenfalls muss berücksichtigt werden, ob der Abmahnende einen Informationsvorsprung gegenüber dem Abgemahnten hinsichtlich der Schutzrechtslage hat, also beispielsweise, ob das Schutzrecht wirksam eingetragen war (vgl. OLG Frankfurt, Urteil vom 26.05.2015, Az. 11 U 18/14).

Nach Abwägung dieser Aspekte muss der zu Unrecht Abgemahnte schutzwürdig erscheinen. Dies wird aber regelmäßig der Fall sein.

– Verschulden

Der Abmahnende ist nur schadensersatzpflichtig, wenn er vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat (§ 276 BGB).

- Vorsätzlich handelt der Abmahnende, wenn ihm bewusst ist, dass sein Schutzrecht nicht verletzt ist und er lediglich den Abgemahnten im Wettbewerb behindern möchte. In diesem Falle kommen auch § 826 BGB sowie mehrere Tatbestände des UWG in Betracht, was allerdings nur im Hinblick auf die längeren Verjährungsfristen von Bedeutung ist. In der Praxis wird ein (nachweisbar) vorsätzliches Handeln nur sehr selten vorkommen.

- Um fahrlässiges Handeln annehmen zu können, muss der Abmahnende eine Sorgfaltspflicht verletzt haben. Dies ist der Fall, wenn er nicht alles ihm Zumutbare unternommen hat, um zu einer objektiv richtigen Beurteilung der Rechtslage zu kommen. Bei geprüften Schutzrechten wie z.B. Markenrechten ist eine weniger genaue Kontrolle erforderlich als bei ungeprüften Schutzrechten wie z.B. Urheberrechten (vgl. OLG Köln, Urteil vom 24.06.2016, Az. I-6 U 173/15). Grundsätzlich hat der Abmahnende keine Sorgfaltspflicht verletzt, wenn er den Rat eines fachkundigen Anwalts ersucht hat (vgl. OLG Frankfurt, Urteil vom 26.5.2015, Az. 11 U 18/14), seine Marke vom DPMA eingetragen wurde, weil das DPMA nach § 8 MarkenG das Vorliegen absoluter Eintragungshindernisse zu prüfen hat (vgl. BGH, Urteil vom 19.01.2006, Az. I ZR 98/02 – Verwarnung aus Kennzeichenrecht II) oder es keinen konkreten Bezugspunkt für Zweifel an dem Bestand des Schutzrechts gibt (vgl. BGH, Urteil vom 11.12.1973, Az. X ZR 14/70 – maschenfester Strumpf).

Wichtig: Im Zusammenhang mit unberechtigten Schutzrechtsverwarnungen dürfen die Sorgfaltsanforderungen nicht überspannt werden (Ströbele/Hacker/Thiering/Thiering, MarkenG, 13. Aufl. 2021, § 14 Rn. 819). Der Markeninhaber entspricht der ihn treffenden Sorgfaltspflicht regelmäßig schon dann, wenn er sorgfältig prüft, ob der eigene Rechtsstandpunkt plausibel ist (bejaht in: LG München, Endurteil vom 16.11.2021, Az. 33 O 2405/20). Sehr ausführlich erläutert das Landgericht Düsseldorf den Fahrlässigkeitsmaßstab (LG Düsseldorf, Urteil vom 20.02.2024, Az. 4c O 6/23).

– Mitverschulden

Der Schadensersatzanspruch kann gemindert oder ganz ausgeschlossen sein, wenn ein Mitverschulden des Abgemahnten vorliegt. Dies ist gegeben, wenn er einer ausgesprochenen Verwarnung blindlings folgt und diese nicht einmal auf Plausibilität und offenkundige Fehler prüft (vgl. OLG Frankfurt, Urteil vom 26.05.2015, Az. 11 U 18/14) oder er den verursachten Schaden anderweitig schuldhaft in die Höhe treibt.

b. Unterlassung

Dem zu Unrecht Abgemahnten kann außerdem ein Recht zustehen, dass der Abmahnende in der Zukunft Schutzrechtsverwarnungen unterlässt.

Weil sich der Unterlassungsanspruch entweder aus § 8 Abs. 1 UWG i.V.m. § 4 Nr. 4 UWG oder aus § 1004 Abs. 1 BGB in Verbindung mit dem Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb ergibt, ist auch hier eine Güter- und Interessenabwägung nötig. Diese wird regelmäßig zugunsten des Abgemahnten ausfallen. Ein Verschulden des Abmahnenden braucht es dafür nicht, weil Unterlassungsansprüche verschuldensunabhängig sind.

Nicht möglich ist ein Anspruch auf Unterlassung einer Klage aus dem Schutzrecht (vgl. Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG Kommentar, § 4 Rn. 4.180).

c. Gegenabmahnung

Grundsätzlich sind die Kosten einer Gegenabmahnung unter dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag nicht ersatzfähig, da der Abgemahnte bei der Gegenabmahnung ausschließlich im eigenen Interesse handelt und nicht zugleich im Interesse des Abmahners (Harte/Henning/Brüning UWG, § 12 Rn 112.; MüKoUWG/Ottofülling UWG, 2. Aufl. 2014, § 12 Rn 111 – 113).

Eine Gegenabmahnung kann jedoch vor Erhebung einer negativen Feststellungsklage ausnahmsweise dann erforderlich sein, wenn dafür ein besonderer Grund vorliegt. Ein besonderer Anlass für die Gegenabmahnung ist z.B. in Fällen bejaht worden, in denen der Abmahnende erkennbar von einem unrichtigen Sachverhalt ausgegangen war oder in denen seit der Abmahnung ein längerer Zeitraum verstrichen ist und der Abmahnende in diesem entgegen seiner Androhung keine gerichtlichen Schritte eingeleitet hat. Denn nur in solchen Fällen entspricht eine Gegenabmahnung dem mutmaßlichen Willen und dem Interesse des Abmahnenden und kann der Abgemahnte daher die Kosten der Gegenabmahnung erstattet verlangen (BGH, Urteil vom 29.04.2004, Az. I ZR 233/01 – Gegenabmahnung).

Beispiel: Die Ersatzfähigkeit der Kosten einer Gegenabmahnung wurde in einem Fall bejaht, in dem der unberechtigt Abmahnende binnen fünf Monaten weder die angedrohte gerichtliche Geltendmachung vorgenommen noch von der Abmahnung ausdrücklich Abstand genommen hatte. Die Abgemahnte habe vor diesem Hintergrund davon ausgehen müssen, dass es im Interesse des Abmahnenden lag, ihm durch eine Gegenabmahnung den Weg zu weisen, von seiner Berühmung ohne Durchführung eines Gerichtsverfahrens Abstand zu nehmen (OLG Frankfurt, Urteil vom 10.02.2022, Az. 6 U 126/21).

Kostenmäßig stellen die Verteidigung gegen eine Abmahnung und eine spätere Gegenabmahnung zwei Gegenstände anwaltlicher Tätigkeit dar, aber eine Angelegenheit im Sinne von § 15 Abs. 2 RVG. Der notwendige innere Zusammenhang besteht. Dem Betroffenen einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung ist mit der Abwehr der Abmahnung allein nicht gedient. Er gewinnt die nötige Rechtssicherheit nur dadurch, dass der Gegner entweder auf seinen Unterlassungsanspruch verzichtet oder im Wege der negativen Feststellungsklage rechtskräftig festgestellt wird, dass der begehrte Unterlassungsanspruch nicht besteht. Dies führt dazu, dass der Gegenstandswert des Abwehrschreibens gegen die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung (z.B. 50.000 €) sowie der Gegenabmahnung (ebenfalls 50.000 €) zu addieren sind. Der sich hieraus ergebende Gegenstandswert der Angelegenheit (im Beispiel 100.000 €) bildet die Grundlage für die Berechnung einer 1,3 Gebühr zuzüglich Auslagenpauschale und Umsatzsteuer, hier also 2.348,94 € (siehe OLG Frankfurt, Urteil vom 10.02.2022, Az. 6 U 126/21 mit ausführlicher Begründung).

4. Welche Ansprüche hat ein Hersteller, dessen Kunden unberechtigt abgemahnt wurden?

Bei Abnehmerverwarnungen wird oftmals der Hersteller von der Entscheidung seines Kunden, das Produkt nicht mehr zu vertreiben, stärker getroffen als der Kunde selbst. Nicht selten ist der Hersteller machtlos, weil er nicht zwingend von der/den Abmahnung(en) erfährt und ihm zunächst keine rechtlichen Abwehrmittel zustehen. Für den Hersteller sind Abnehmerverwarnungen daher regelmäßig gefährlicher als eine an ihn gerichtete Herstellerverwarnung.

Der BGH führte dazu aus:

„Das Interesse der Abnehmer, sich sachlich mit dem Schutzrechtsinhaber auseinanderzusetzen, ist typischerweise erheblich geringer als das entsprechende Interesse des mit dem Schutzrechtsinhaber konkurrierenden Herstellers (…). Bei dem einzelnen Abnehmer können die Umsätze mit dem vermeintlich verletzenden Erzeugnis nur geringe Bedeutung haben; außerdem steht ihm häufig die Alternative zu Gebote, ohne oder ohne erhebliche Nachteile auf ein entsprechendes Produkt des Schutzrechtsinhabers auszuweichen. Einschneidend getroffen wird in dieser Situation nicht der verwarnte Abnehmer, sondern der ihn beliefernde Hersteller.“ (BGH, Beschluss vom 15.07.2005, Az. GSZ 1/04 – unberechtigte Schutzrechtsverwarnung I)

Deshalb stehen auch dem Hersteller, dessen Abnehmer unberechtigterweise aus einem Schutzrecht abgemahnt wurde, Ansprüche auf Schadensersatz und Unterlassung zu.

Wegen der besonderen Gefährlichkeit der Abnehmerverwarnung für den Hersteller fällt die Interessenabwägung im Rahmen des Schadensersatzanspruchs regelmäßig zu Gunsten des Herstellers aus. Weiterhin treffen den Verwarnenden höhere Sorgfaltsanforderungen.

Nach dem BGH ist die risikoträchtige Abnehmerverwarnung nur dann zulässig, wenn eine Herstellerverwarnung erfolglos geblieben ist oder bei verständiger Abwägung der besonderen Umstände des Einzelfalls ausnahmsweise unangebracht erscheint und die vorausgegangene sorgfältige Prüfung der Rechtslage bei objektiver Betrachtungsweise den Verwarnenden davon überzeugen konnte, seine Ansprüche seien berechtigt. Wird die vorgenommene Prüfung der Rechtslage den gebotenen erhöhten Anforderungen nicht gerecht, verwarnt der vermeintliche Verletzer gleichwohl die Abnehmer, und stellt sich die Verwarnung als objektiv rechtswidrig heraus, trägt er das damit verbundene Risiko (vgl. BGH, Urteil vom 19.01.1979, Az. I ZR 166/76 – Brombeerleuchte; BGH, Urteil vom 11.01.2018, Az. I ZR 187/16 – Ballerina-Schuh).

5. Kann der abmahnende Rechtsanwalt in Anspruch genommen werden?

Der die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung aussprechende Rechtsanwalt haftet dem Abgemahnten grundsätzlich nicht persönlich auf Erstattung seiner Anwaltskosten, da er außerhalb des konkreten Interessenkonflikts zwischen seinem Mandanten und dem Abgemahnten steht. Er trifft nicht die Entscheidung darüber, ob die Schutzrechtsverwarnung ausgesprochen wird, sondern berät seinen Mandanten nur bei dessen Entscheidung, bei der dieser unter Umständen zugunsten unternehmerischer Belange auch gewisse Risiken bewusst eingeht, und setzt diese gegebenenfalls um. Ebenso wenig profitiert der Anwalt von einer Durchsetzung der Ansprüche aus dem Schutzrecht, denn seine Vergütung erhält er unabhängig davon. Das mit der Verwarnung verbundene Risiko ist wirtschaftlich dem Bereich des Mandanten und nicht des Anwalts zuzuordnen.

Als mögliche Ausnahmen von diesem Grundsatz kommt eine Abmahnung ohne Auftrag des Schutzrechtsinhabers oder bewusste Kenntnis der fehlenden Berechtigung in Betracht. In derartigen Ausnahmenfällen haftet der Anwalt persönlich (neben dem Schutzrechtsinhaber) (OLG Frankfurt, Urteil vom 08.11.2012, Az. 6 U 161/11).

Nach dem BGH kann der abmahnende Rechtsanwalt dem Abgemahnten außerdem wegen Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zum Schadensersatz verpflichtet sein, wenn er seinem Mandanten (das heißt dem Abmahnenden) fahrlässig die Rechtslage falsch dargestellt und dieser deshalb den Auftrag erteilt hatte, die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung auszusprechen.

„Erklärt der Rechtsanwalt eine Schutzrechtsverwarnung für rechtlich unbedenklich und entscheidet sich der Schutzrechtsinhaber infolgedessen, einen vermeintlichen Verletzer zu verwarnen, beruht der Eingriff in die Rechte Dritter auf einer zumindest fahrlässigen Verkennung der Rechtslage durch den Rechtsanwalt, wenn die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt der Beratung Anlass gab, eine Verletzung des Schutzrechts zu verneinen oder jedenfalls für zweifelhaft zu halten.“ (BGH, Versäumnisurteil vom 01.12.2015, Az. X ZR 170/12 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung II).

Begründet wird die Haftung damit, dass den beratenden Rechtsanwalt nicht nur eine Garantenpflicht gegenüber seinem Mandanten treffe, sondern auch gegenüber des von einer Schutzrechtsverwarnung betroffenen Dritten (Hersteller oder Abnehmer).

Schadensersatzansprüche scheiden dagegen aus, wenn der Rechtsanwalt seinen Mandanten auf alle wesentlichen Gesichtspunkte und insbesondere die Unsicherheit der Rechtslage hingewiesen hat und dieser dennoch eine Schutzrechtsverwarnung ausspricht (BGH, Versäumnisurteil vom 01.12.2015, Az. X ZR 170/12 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung II). In diesem Falle liegt kein fahrlässiges Handeln des Rechtsanwalts vor. Stattdessen wird der Abmahnende dann regelmäßig schuldhaft gehandelt haben.

6. Gelten diese Grundsätze auch bei unberechtigten Schutzrechtsklagen?

Wer schuldhaft eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung ausspricht, haftet dem Verwarnten und ggf. auch dem betroffenen Hersteller auf Schadensersatz und Unterlassung. Bei einer unberechtigten Schutzrechtsklage scheidet eine Haftung außerhalb der verfahrensrechtlich vorgesehenen Sanktionen dagegen aus (vgl. Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG Kommentar, § 4 Rn. 4.175; BGH, Urteil vom 15.07.2005, Az. GSZ 1/04 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung).

Nach Ansicht des BGH ist die daraus resultierende Privilegierung des gerichtlichen Rechtsschutzes gerechtfertigt, weil der Aufwand einer Klageerhebung wesentlich höher sei als der, eine Abmahnung auszusprechen. Dadurch käme es in der Praxis bei weitem nicht zu so vielen Klagen wie Schutzrechtsverwarnungen. Auch trage ein Kläger durch die Prozesskosten sowie seinen finanziellen und zeitlichen Aufwand ein viel höheres Risiko als ein abmahnender Schutzrechtsinhaber.

Es kann für einen Schutzrechtsinhaber daher unter Umständen vorteilhaft sein, direkt Klage zu erheben und nicht erst abzumahnen, weil dann eine Schadensersatzhaftung aus § 823 Abs. 1 BGB wegen fahrlässiger Fehleinschätzung der Rechtslage ausscheidet (sog. verfahrensrechtliches Privileg). Allerdings ist zu beachten, dass der Kläger bei Klageerhebung ohne vorherige Abmahnung nach § 93 ZPO die Prozesskosten trägt, wenn der Beklagte ein sofortiges Anerkenntnis abgibt.

7. Gelten diese Grundsätze auch für wettbewerbsrechtliche Abmahnungen?

Die Grundsätze zur unberechtigten Schutzrechtsabmahnung sind nicht auf unberechtigte wettbewerbsrechtliche Abmahnungen übertragbar (OLG Köln, Urteil vom 10.08.2012, Az. 6 U 17/12; BGH, Urteil vom 22.07.2010, Az. I ZR 139/08 – Kinderhochstühle im Internet; so auch schon BGH, Beschluss vom 15.07.2005 – GSZ 1/04).

Die Rechtsprechung argumentiert, der Gegner einer unberechtigten wettbewerbsrechtlichen Abmahnung könne diese ohne größere Risiken unbeachtet lassen. Angeblich würden die mit der Schutzrechtsverwarnung typischerweise verbundenen weitreichenden Beeinträchtigungen mit einer wettbewerbsrechtlichen Abmahnung regelmäßig nicht einhergehen.

Nur bei Abmahnungen aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz (§ 4 Nr. 3 UWG, früher § 4 Nr. 9 UWG) ist umstritten, ob sie wie Schutzrechtsabmahnungen zu behandeln sind.

Der Empfänger einer unberechtigten wettbewerbsrechtlichen Abmahnung ist freilich nicht rechtlos gestellt. Er hat Anspruch darauf, dass der Abmahner rechtsverbindlich und dauerhaft auf die zu Unrecht geltend gemachten Ansprüche verzichtet. Verweigert der Abmahner die Verzichtserklärung, kann der Abgemahnte negative Feststellungsklage erheben.

8. Gelten diese Grundsätze auch im Äußerungsrecht?

Die zu unberechtigten Schutzrechtsabmahnungen entwickelten Grundsätze sind nicht auf unwahre Tatsachenbehauptungen übertragbar (OLG Köln, Beschluss vom 22.08.2018, Az. 5 U 201/17).

9. Gelten diese Grundsätze auch bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen?

In einem spezielleren Fall, in dem um die Verletzung des postmortalen allgemeinen Persönlichkeitsrechts und ein hierauf gestütztes Vertriebsverbot gestritten wurde, entschied das OLG Frankfurt, dass die (dort unberechtigte) Abmahnung in das Recht des Abgemahnten am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb in rechtswidriger Weise eingegriffen habe. Die Richter hielten zumindest in diesem Fall die Grundsätze der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung für übertragbar (OLG Frankfurt, Beschluss vom 28.11.2019, Az. 6 W 82/19).

Es bleibt abzuwarten, ob diese Rechtsprechung auf weitere Bereiche von Persönlichkeitsrechtsverletzungen ausgeweitet wird. Dies ist nicht zwingend, da das Gericht seine Entscheidung wesentlich darauf stützte, dass der postmortale Persönlichkeitsschutz im Verfahren gleich einem Ausschließlichkeitsrecht gewirkt habe, weil der Kläger jedem hätte verbieten können, das betroffene Erzeugnis unter der streitigen Bezeichnung zu vertreiben.

Haben Sie eine Schutzrechtsverwarnung erhalten? Nutzen Sie unsere unverbindliche und kostenlose Ersteinschätzung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde unter Mitwirkung unseres wissenschaftlichen Mitarbeiters Felix Wichert erstellt.